NotebookLM によるまとめ

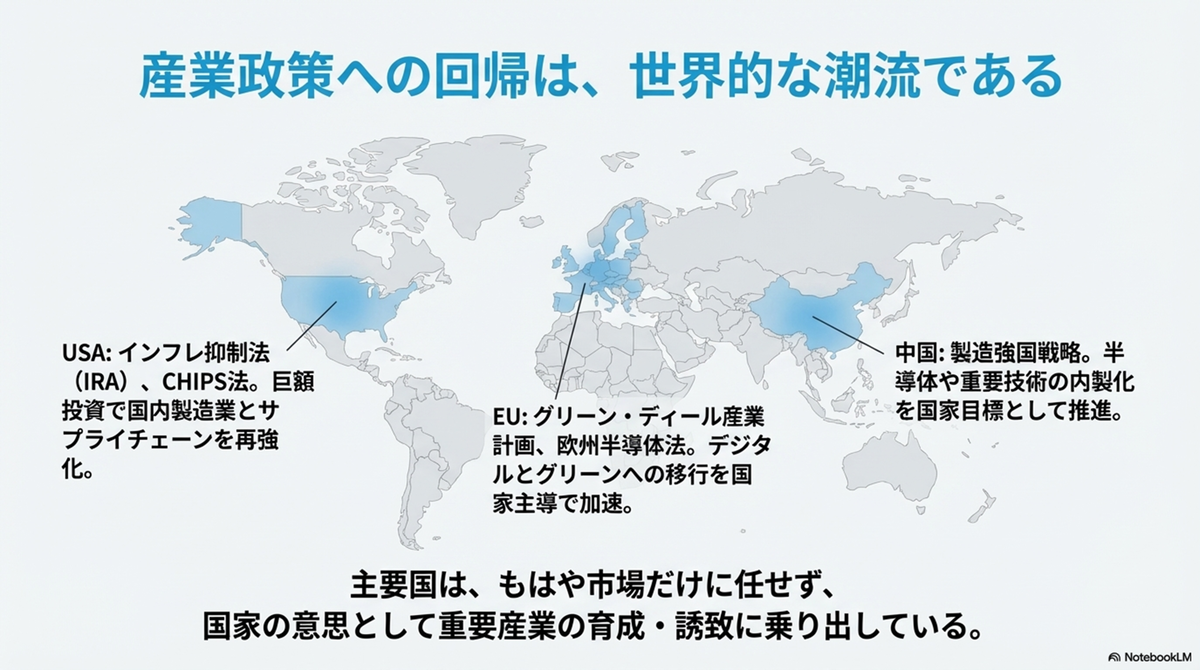

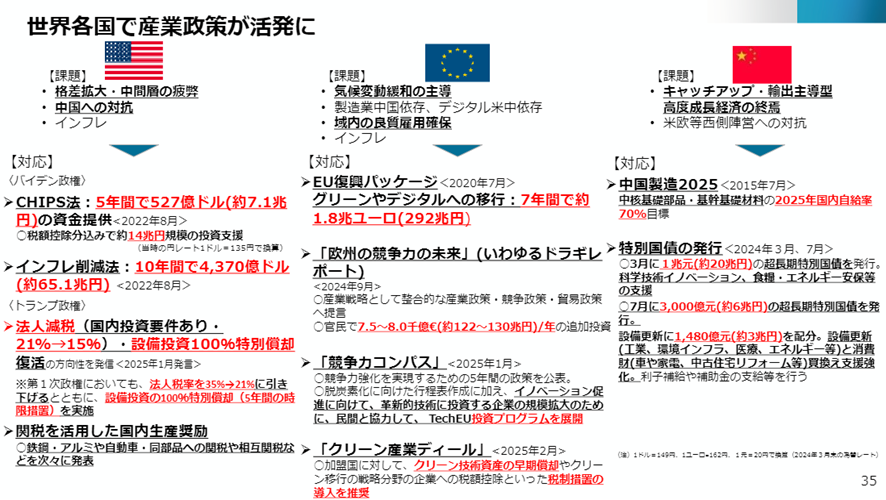

各国が産業政策を復権しようとしています。

「アメリカに製造業を取り戻す」というのはその大きな一例でしょう。

経済学的には非効率に見えることもあるこうした政策ですが、市場に任せることで国内の格差が増すなどし、社会が不安定になるのであれば、各国が産業政策を展開することも仕方のない流れであるように思います(一時的であることを願いますが)。

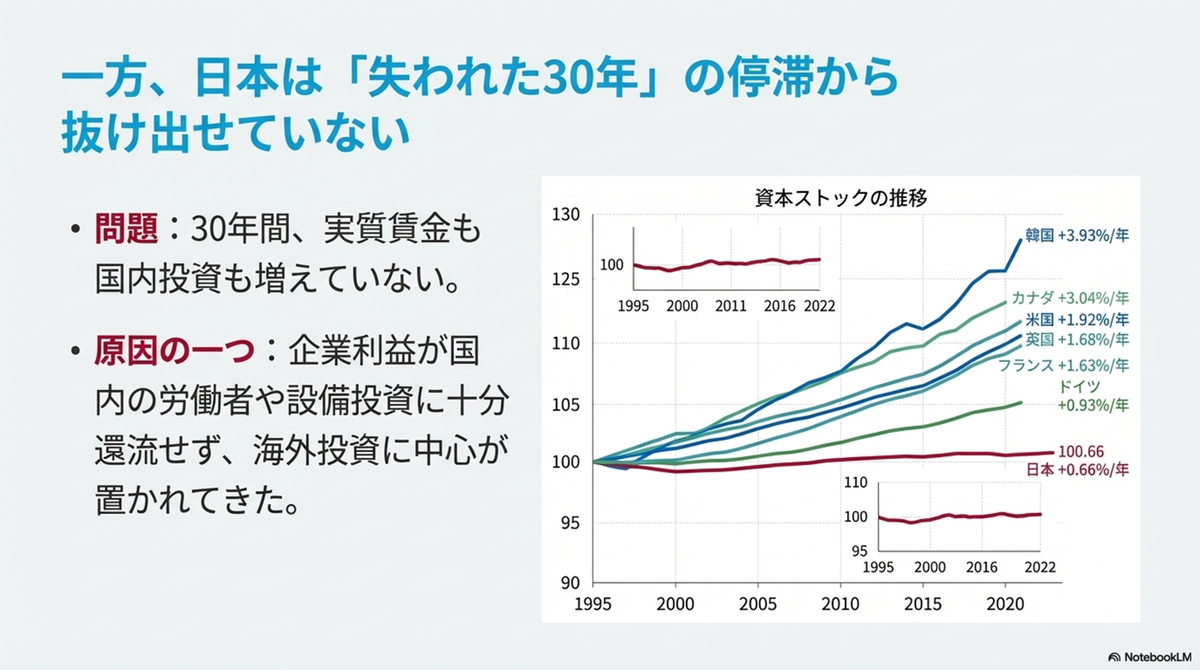

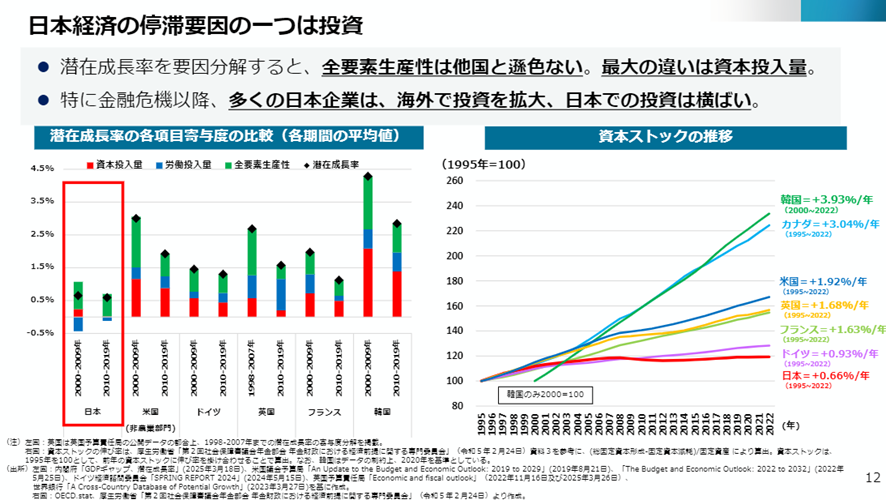

日本にも市場任せではうまくいかなかった例があります。

たとえば、30 年間賃金が上がらなかったことです。そしてこの原因には「市場に任せすぎたこと」が一因として挙げられます。

経産省による新機軸の第4次中間整理のレポート (2025/6/6) にあるように、日本企業はしばらくの間、国内投資ではなく国外投資を中心に行って成長してきました。そして国外の利益は国外での再投資に回していたため、利益は国内に十分に環流せず、国内の労働者の賃金は上がりませんでした*1。

これが続いてしまうと、おそらく日本社会もまた、アメリカのように不安定になっていくでしょう。

環境対策なども含め、市場は往々にして失敗するため、市場任せにしていると、資本の論理によって国民に裨益しないことが起こり、それが社会の不安定化につながることもある、ということです。もし何とかしたいのであれば、市場に介入していく政策が必要になってくるでしょう。

各国は既にそうした政策を採り始めています。

スタートアップと産業政策の接近

そうした産業政策が盛んになる中で、アメリカのスタートアップは国のアジェンダに寄り添い始めています。

最もたるものは、Andreessen HorowitzによるAmerican Dynamismでしょう。『国益を支援する会社に投資する』ということを掲げ、特に防衛と製造業を中心的なテーマに掲げています。

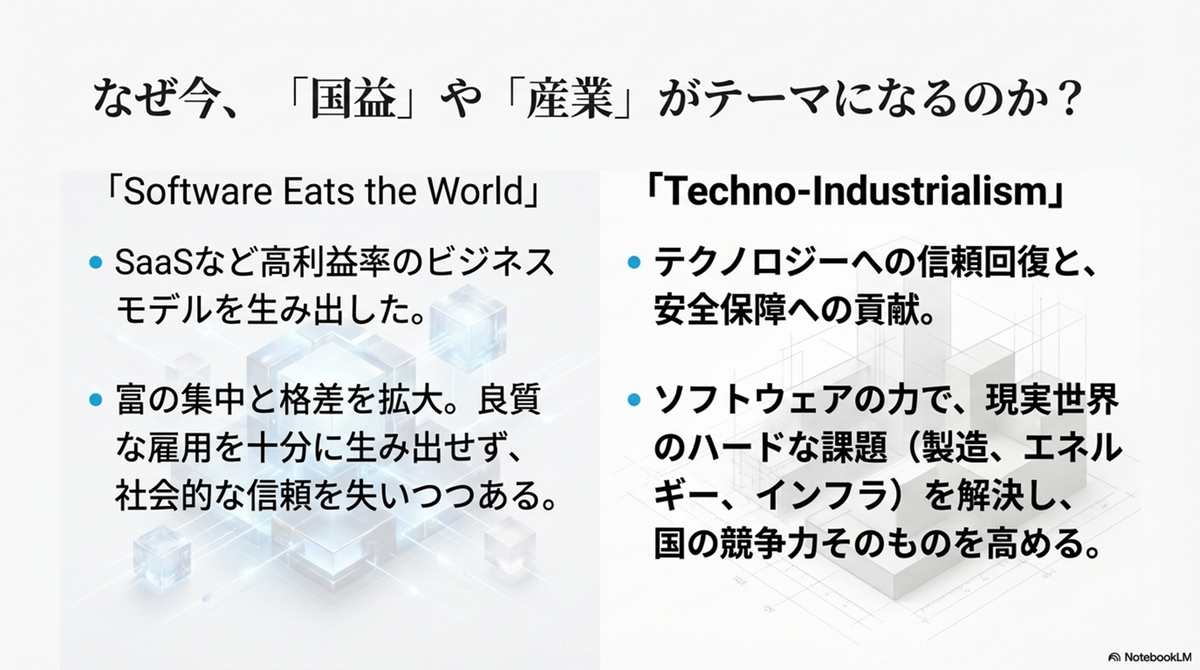

スタートアップの養成機関である Y Combinator も、2025 年 6 月に Techno-Industrialist というテーマでスタートアップへのリクエストを出しました。

これはアメリカの一部団体が称揚する Reindustrialize (再産業化) の文脈であり、現在のアメリカのアジェンダである、製造業の再建に沿ったものだと言えます。

個人的には、自動化が進んだ製造業では優良な雇用はそこまで増えないのでは、とは思いますが、様々な面での安全保障という文脈で、国内に製造機能を持っておきたいという要望――スタートアップであれば It’s time to Build の文脈――であればその考えも理解できます。

a16z のようなVC やスタートアップが産業政策に接近するのは、こうした領域に国の投資が行われ、商業的な機会があるからでしょう。

それに加えて、もう一つの理由があるとすれば、スタートアップの役目を「経済成長」以外の部分にも置き、スタートアップやテクノロジーへの社会的な信認を高めようという動きでもあるのでは、と思っています。

現在、欧米を中心に『テック企業』への信認は失われつつあります(最近の例)。監視資本主義やテクノ封建制といった概念が流通しているほか、選挙への影響をはじめとして、かつてほど無邪気にソフトウェアの可能性を信じることはできなくなりました。

また、ソフトウェアや SaaS などは高利益かつ投資の少ないビジネスモデルであるがゆえに、経済的リターンを生み出しやすくはあるものの、優秀な創業者や人材が流れていることで、その他の領域のイノベーションが遅れることや、そうした領域では雇用も大して生まないこと、そして格差の拡大を伴う経済成長になるため、長期的には国の優位性に悪影響を及ぼしている、という指摘も出始めています。

このように、テクノロジーやスタートアップへの信認がかつてほどなくなってきている今、それを異なる形で確保しに行こうとしている動きが、「国益に資する」というメッセージの一つの背景でもあるように思います。

そして実際にそうした意志を持つ起業家が出てき始めていますし、そうした起業家が待ち望まれているという言説も出てきています。

アメリカにおいて、こうしたメッセージがどこまでエリート層を超えて一般層にまで届くのかは分かりませんが、この数年間、米国でも欧州でも、スタートアップというものへの期待が高まり、応援や注目も集まった結果、そうした支援や注目があるが故に責任が生まれ、それに対して応えようとしている、とも取れます。

産業政策を牽引する『実弾』としてのスタートアップ

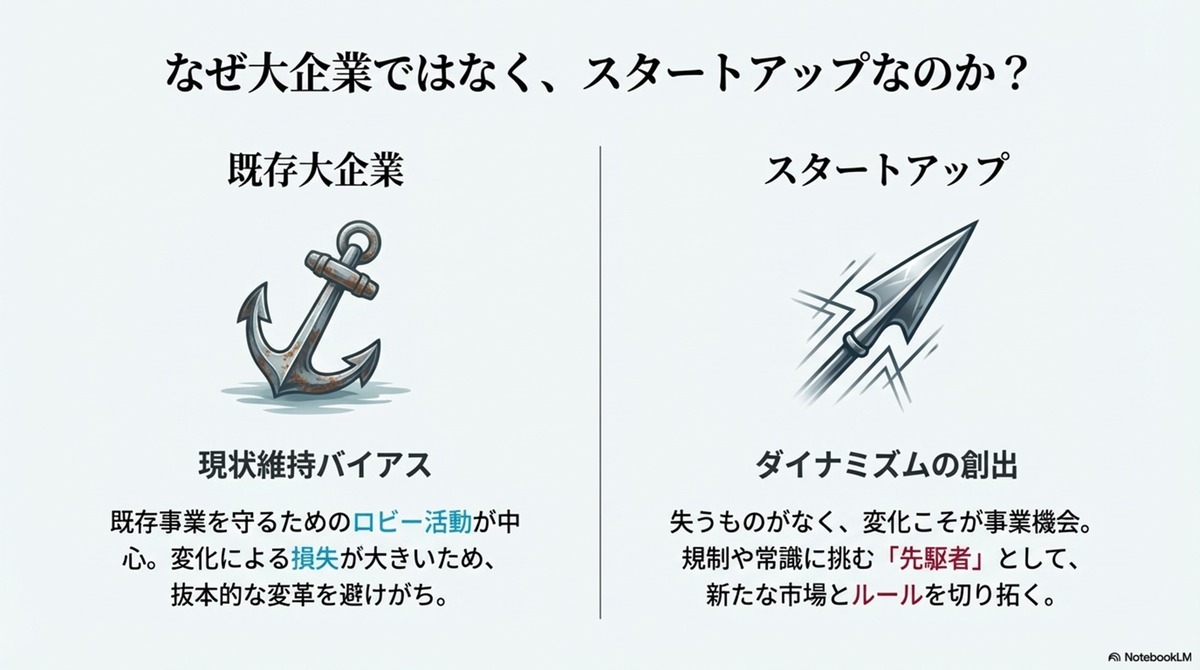

興味深いのは、各国の産業政策を進める動きが、大企業ではなくスタートアップ側と同期している点です。

その理由の一つとして思い浮かぶのは、政府が産業政策を企画する上では、支援対象となる「実例」が必要だからでしょう。

一般的に、政策がなければ市場の予見性が高まらず、ビジネスは生まれません。一方で、実例となるビジネスがなければ、政策を変える動きも起こりません。いわば鶏卵の関係です。

そこで「官民一体」という言葉が使われますが、官が先に動けることはそう多くはないでしょう。多くの場合、先に民間が動き、民間側での課題が顕在化して初めて政策が変わります。

霞ヶ関の官僚の間では、具体的な政策案やネタを「タマ」と呼ぶようです。「弾込め」「弾出し」などという用語があります。

そうした意味では、政策を変えるにも政治家や官僚には『実弾』が必要です。実弾や実例として挙げることができる例がなければ、政策は変わりません。

そして民間の中で最も早く動けるのは、スタートアップです。各国で産業政策が講じられる中で、スタートアップは産業政策を動かす実弾としての重要性が増してきているようにも思います。

産業政策は得てして、政府とのパイプが太く、声が大きく、さらに渉外を行う余力のある既存勢力に絡め取られる傾向にあります。また、そうした層のほうが変化による損失も明らかです。

その結果、往々にして、変化を求める小さな声は届かず、政策や産業にダイナミズムは生まれてきません。

しかし機動力があり、しがらみなく最先端を走るスタートアップは、ダイナミズムを生み出す主体になりえます。そして実際、スタートアップは変化に向けて先駆けをする存在であり、規制とぶつかりやすい存在でもあります。

今、日本でスタートアップに政治的リソースが投入されているのであれば、さらにそのダイナミズムを生める可能性は高まっています。

スタートアップが政策を動かす産業ダイナミズムを作る

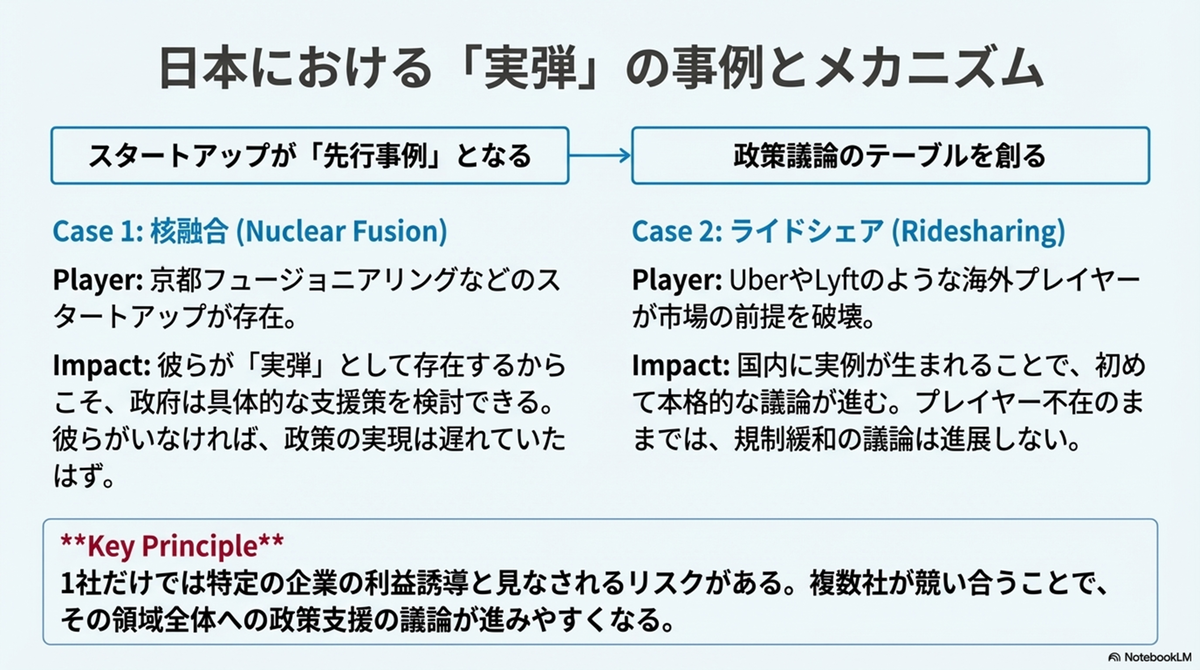

たとえば日本で核融合の議論や政策が進んだのも、京都フュージョニアリングなどのスタートアップが実弾として先行して存在したという部分は大きいでしょう。もしそうした会社がなければ、政策を講じても支援先がないということで、政策の実現の歩みは遅くなっていたはずです。

ライドシェアの議論を進めるときも、UberやLyftなどの外資系しかプレイヤーがいなければ、進めたときに外資系に要所を押さえられてしまうため、せめて国内でプレイヤーがいる段階で解放をしなければ競争のないまま良いように日本市場を使われてしまいます。そうした領域でも、国内に実例があるからこそ、議論が進むという面はあります。

実弾は複数個必要です。1社しかなければ、国からの利益供与のように写ってしまうリスクもありますし、1社が必ず成功するというわけではありません。最終的にはどこかが勝つことになろうとも、その領域への政策的な支援を厚くするには、その領域で複数社による競争があればなお、議論は進みやすくなります。

それはある意味で、社会に変化をもたらすための先鋒であり、「鉄砲玉」のようなものです。リスクが高く、見返りがないときもあるかもしれません。しかし一方で、民間の中で、スタートアップがやらずして誰がその役目を負えるかというと、他にはそういないでしょう。そこをエコシステムとして取りに行こうとしているのが、アメリカを中心としたスタートアップの動きのように見えます。

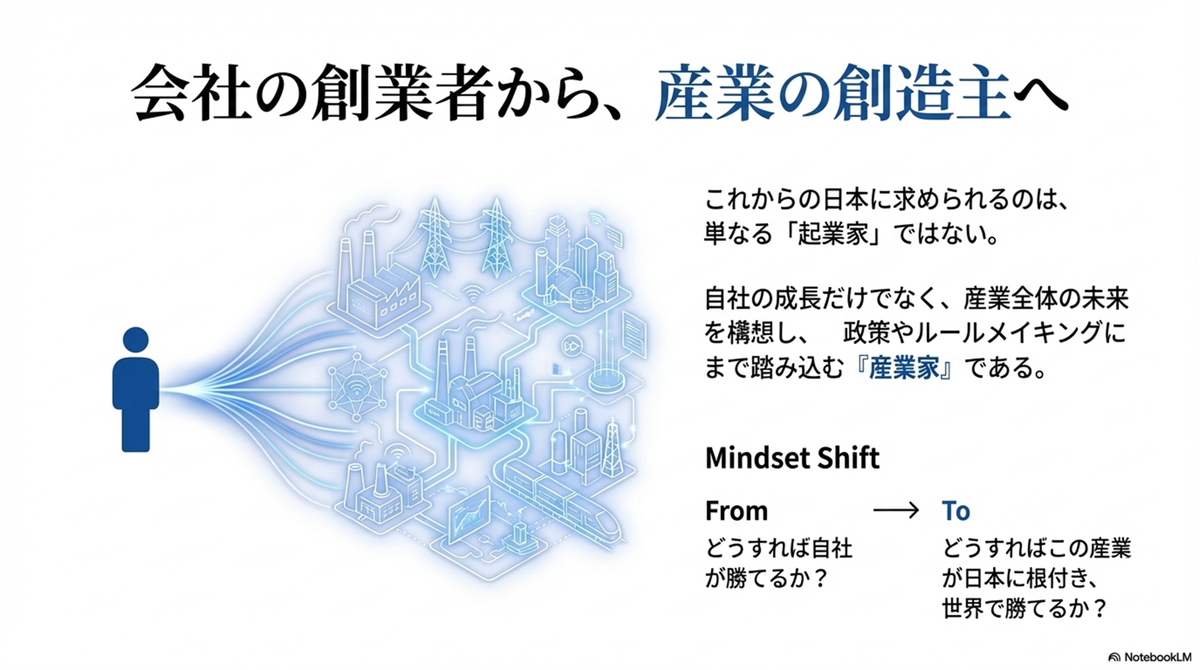

日本でも同様のダイナミズムが必要のように思います。スタートアップ側が先駆けて、これからの日本に必要な産業を特定し、先駆けて動いて、そうした産業政策のダイナミズムを生み出す主体、という役目をスタートアップは担える機会が来ているのではないか、と思っています。

産業を語れるスタートアップを増やすために

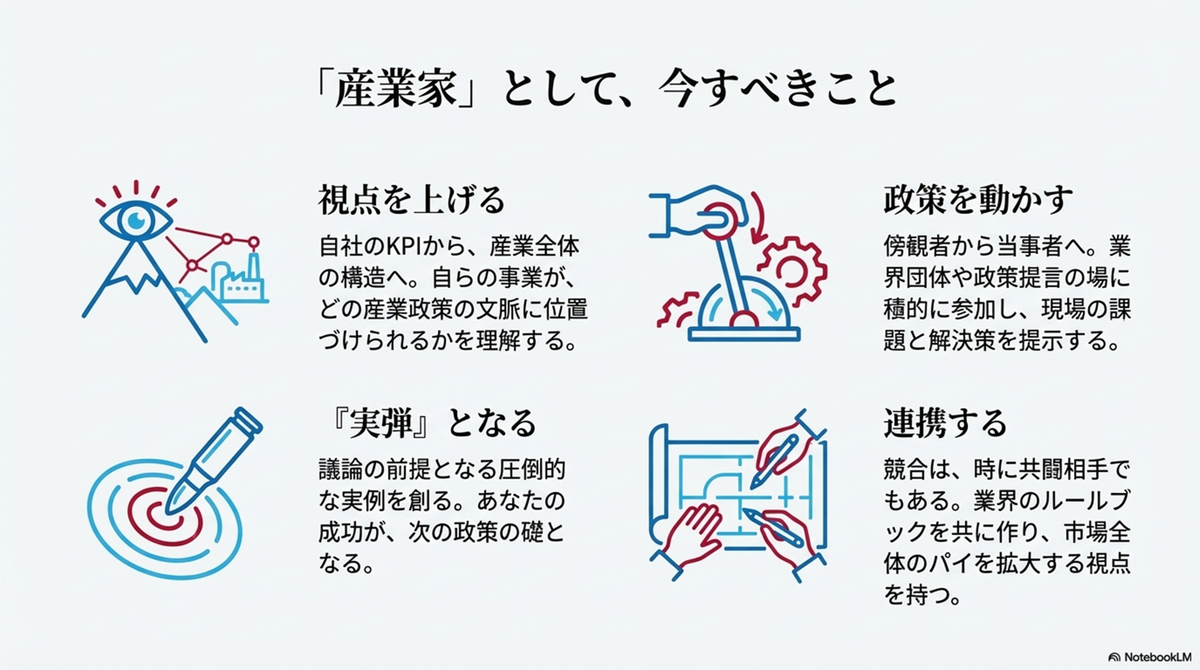

これまでスタートアップと政策との関与は、ストックオプション等、スタートアップエコシステムを良くするための関与が中心でした。これらも大事ですが、今の社会情勢の中では、こうした領域を超えて、より大局的な視点に立って、新産業を作るか、既存の産業を再構築するために、各産業の産業政策を良くしていくという動きをしていくことも必要なのだろうと思っています。

アメリカでは、いくつかのスタートアップ系の団体が共同して、『Techno‑Industrial

Policy Playbook』という複数の産業に対する政策集を、rebuilding.tech というドメインで公開しています。

数年後、スタートアップ五カ年計画が終わった後、もし今後も社会からの信認を得ていこうとするのであれば、そうした日本社会におけるスタートアップの意義を位置づける動きの準備をしておく必要があるのではないか、と思っています。

そのためにはスタートアップが産業レベルで物事を考えていく人が必要であり、実例が束となって必要です。そして、日本の未来に必要な産業を構想し、一歩踏み出す人がもっと必要です。

そうした産業を背負う産業家を増やし、日本社会の中でスタートアップの存在意義をどう位置づけていくべきかについて、興味のある人たちと議論していければと思っています。

*1:医療や介護領域の賃金については政府が決めればある程度上げられるので、賃金が上がらなかったのは企業のせいだけではありません。とはいえ、公定価格は国の財政とのバランスも見る必要があるため、もしインフレが起こっていない中で公定価格を上げることになると増税や国債発行の議論もしていくことになるかと思います。