大学発ベンチャーや大学発スタートアップと呼ばれる企業の多くは、主に大学での研究成果を用いて起業します。

注意したいのは、こうしたベンチャー企業やスタートアップは「起業」ではあれど、ハイグロース・スタートアップであるとは限らない、ということです。

むしろ、「研究開発成果の事業化」や「技術の商業化 (technology commercialization)」の起業の多くは、うまくビジネスとして設計されていない限り、ハイグロース・スタートアップにはならない、と言っても過言ではないでしょう。

これを改めて強調する必要があるのは、昨今、政府のスタートアップ創出政策が増えてきているからです。たとえば、NEDO NEP 開拓コースや ICT スタートアップリーグ、Gap ファンドなど、「研究開発成果の事業化をするスタートアップ」への補助金が増えてきています。

しかし、

- 研究開発成果の事業化

- ハイグロース・スタートアップ

の両立を狙うのはかなり難しいものです。そして、現在多くの補助金は、条件の一つであるはずの「ハイグロース・スタートアップ」であることをあまり考慮に入れず、「研究開発成果の事業化」を主眼に置いて設計されているように思います。

もし『研究開発型のハイグロース・スタートアップ』を輩出するのが支援の目的であれば、「研究開発成果の事業化」や「技術の商業化」ではなく、「ハイグロース・スタートアップ」であるかどうかのほうに力点を置いて支援するほうが成功率は高まるのではないかと思います。そしてそのためには、技術起点の起業ではなく、「事業を起点に考えたうえで技術を用いる起業」に対して補助金を提供するなど、補助金設計を考え直す必要があるのではないか、と考えています。

また、従来の研究開発成果の事業化の延長線上でスタートアップ支援を考えていると、研究開発型のハイグロース・スタートアップ輩出を妨げてしまう可能性もそれなりに高いと思っています。

本記事ではこのあたりの議論を整理をしたいと思います。

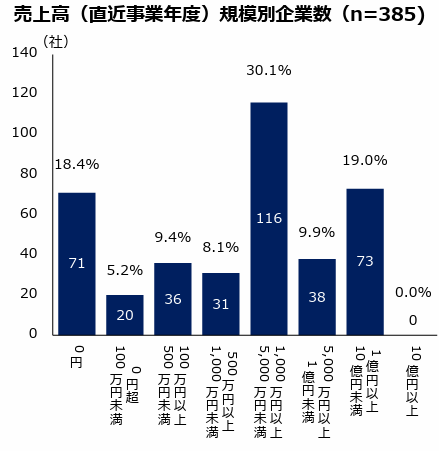

多くの大学発スタートアップは売上1億円未満

スタートアップは急成長が求められます。少なくとも10年で、年商100億円ぐらいの成功を目指すのがスタートアップです。

しかし、多くの大学発スタートアップの売上規模は1億円未満です。

経産省が毎年取りまとめている大学発ベンチャーの調査があります。この調査結果から売上高を見てみると、その中央値は 1000 ~ 5000 万円であり、平均しても1億円未満です。

決して今年度が特殊というわけではなく、例年、売上1億円以上の会社は 20% 前後しかありません。

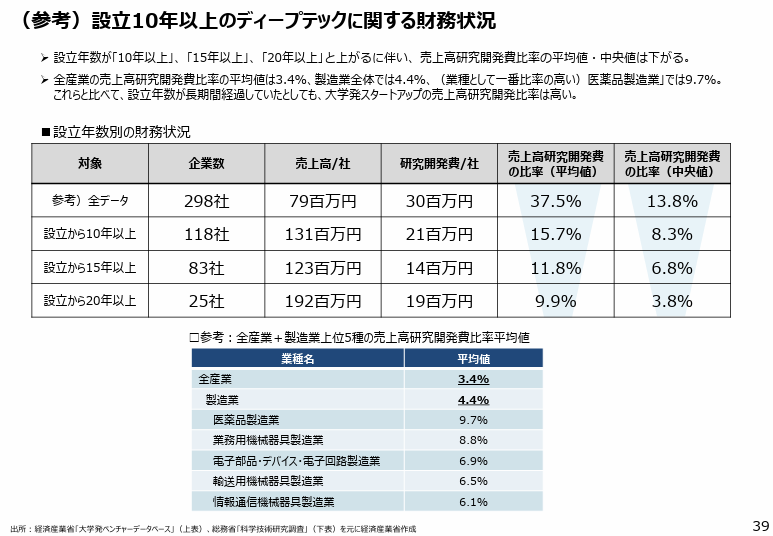

「売上が低いのは設立から数年しかたっていないからではないか」と思われるかもしれませんが、設立 10 年以上であったとしても売上は1億円前後に留まります。以下の表の通り、設立から20年以上経過している企業(もうスタートアップとは言えない年数ですが)であっても、売上は平均 1.92 億円程度となっています。

データが網羅されているわけではなさそうとはいえ、大学発ベンチャーや大学発スタートアップと呼ばれている企業は、売上が非常に低く留まっていることは間違いなさそうです。

つまり、現在の延長線上で支援を拡大し続けると、このような小さな売上規模の企業の数を増やすことにつながりかねません。

それを避けるためには、なぜこのようなことが起こっているのかを把握して、対策を考えなければなりません。

何故売り上げが小さくなるのか

研究開発成果の事業化を行う企業の売上が小さくなってしまう原因は、

- ビジネス形態

- 市場選択

の2つが大きいのではないかと考えています。

① ビジネスの形態

一つの原因は、ビジネスの形態にあります。

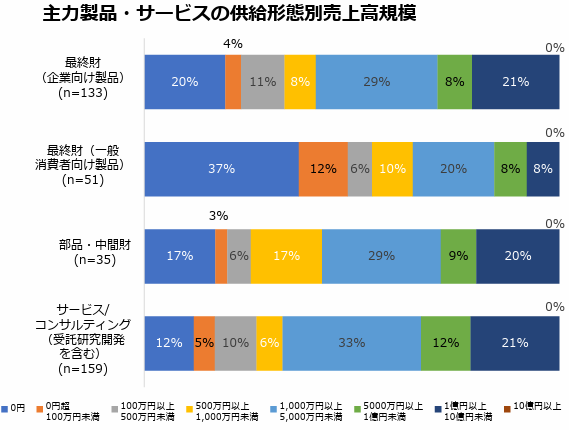

以下の図の通り、大学発ベンチャーは、コンサルティングや受託開発が多くの割合を占めています。

研究者の専門知識を活かした労働集約的なビジネスだと、従業員数が増えない限り売り上げは増えません。しかし専門知識を持った従業員候補は少ないため、売上は少ないままで留まります。

コンサルや受託というビジネスモデルを採用した時点で、売上100億円規模のハイグロース・スタートアップを目指すことが難しいものです。多くの場合、規模拡大可能な製品を作らなければ大きな成長はできません。

なお、コンサルや受託といった起業の形があっても良いと思いますし、数人が生きていけるだけの売上を継続的に上げること自体は素晴らしいものです。「自分たちが生きていけるだけのお金が稼げれば良い」という判断も一つの戦略としてありうるでしょう。

しかし、その会社がもしハイグロース・スタートアップを作るための補助金を使って、そのような事業を営んでいるのなら、補助金の目的とは合致してはいません。

② 市場選択

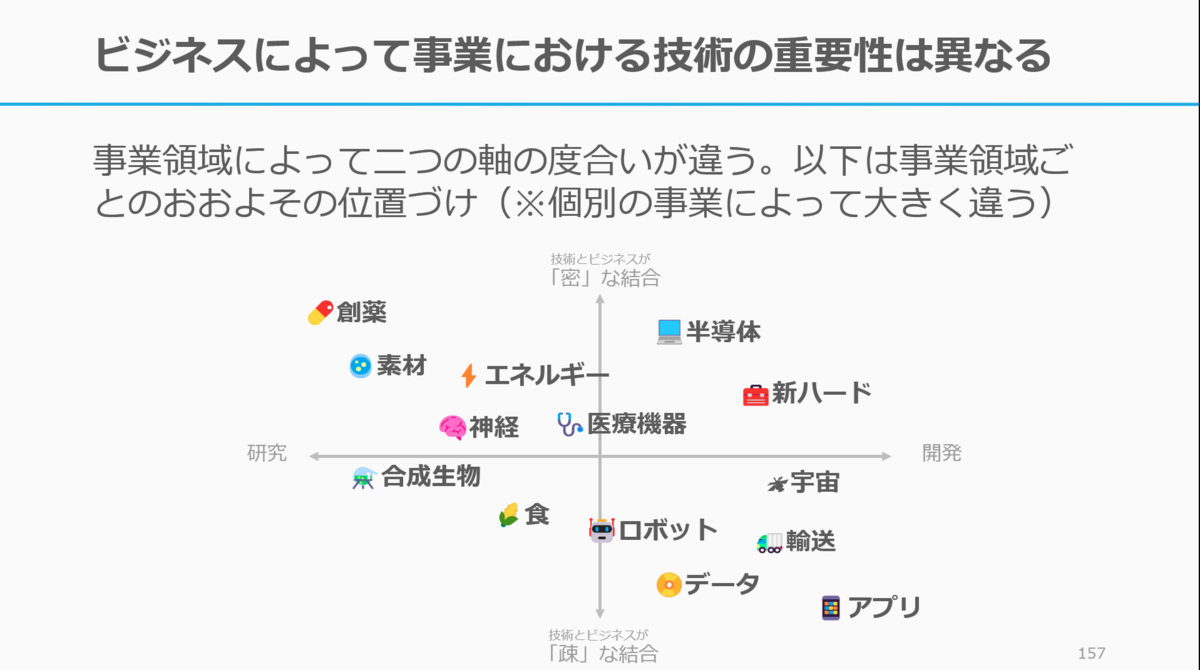

次の原因として、市場選択があるのではないかと考えています。事業が急成長するかどうかには、主に技術の選択と市場の選択が影響してきますが、売上規模という観点では市場のほうにかなり依存します。

研究開発の末に開発された先端的な技術が優れていれば、競合に勝つことに寄与してくれます。しかし「どの市場で」勝つのか次第で、売上や利益は大きく異なります。競合の技術に勝ったとしても、その市場が小さければさほど売上にはなりません。

例外的なのは、医療や創薬、ライフサイエンスといった領域でしょう。こうした領域では、良い研究成果があり、その周辺で知財をうまく取得できていれば、大きな市場が待っていることが多いので、「技術の商業化」がそのまま「ハイグロース・スタートアップ」となる傾向があります。

つまり、これらの領域は、市場選定の時点で大きな市場があり、かつ、技術の優劣がそのまま競争優位性になりやすいという、例外的な領域です。しかし、多くの事業領域はそうではありません。

原因は「失敗しない」ことを優先した「技術起点」の事業構築

ビジネス形態と市場選択がこのようになってしまうのは、「失敗しない事業を、技術起点で考えてしまっているから」のように思います。

まず失敗しない事業、という点を考えてみると、コンサルや受託開発は失敗しづらいビジネスです。起業数や生存率が KPI であれば、まず間違いなくそのような事業をした方が良いでしょう。優れた技術を有していれば、それを求める外部企業はいくつか出てきて、生き延びることはできます。それにビジネスで成功するよりも、研究者として成功したいのであれば、コンサルや受託開発である程度ビジネスができれば十分、という考え方に傾くことも自然だと思います。

しかし失敗しないための戦略と、大きく成功するための戦略は異なることが普通であり、ハイグロース・スタートアップのように大きく成功するためには異なる戦略を取らなくてはなりません。

次の原因に技術起点であることです。「優れた技術を開発できれば勝てる」という市場であれば、優れた技術を開発すれば良いでしょう。かつての多くの市場も、「従来よりもコストが安く」「既存の評価軸で性能が高い」ような技術が開発できれば勝てる、という領域が多かったのかもしれません。

しかしスタートアップのような不確実性の高い領域は、必ずしもそうではありません。事業を起点で考え、その事業領域で勝つために技術をかき集めて何とかする、という態度の方が事業自体は成功しやすくなります。

もし事業を作るうえで、「研究室で開発されたとある技術を必ず使う」という制約が入ってきてしまうと、自由度が一気に下がります。ゲームで言うと縛りプレイのような状態です。できなくはありませんし、できれば凄いですが、成功は一気に難しくなります。

大企業が取り組んでいるような、市場の予見性は高いものの、それなりに技術リスクもある漸進的な研究開発では、従来の「技術の商業化」や「研究開発成果の事業化」は良い仕組みだったかもしれませんが、スタートアップを生み出すという目的に据えたときには、より市場を見て考えていかなければならないように思います。

「ハイグロース・スタートアップ」を起点に考えたときの技術

もしハイグロース・スタートアップを生みたいのであれば、「失敗しないこと」ではなく「成功する」ことに比重を置き、「どのようにすれば年商100億円の事業を10年以内に構築できるか」といった事業を起点に考え、事業に必要なピースとしての技術を新旧問わず集めてくるほうが成功しやすくなるのではないでしょうか。

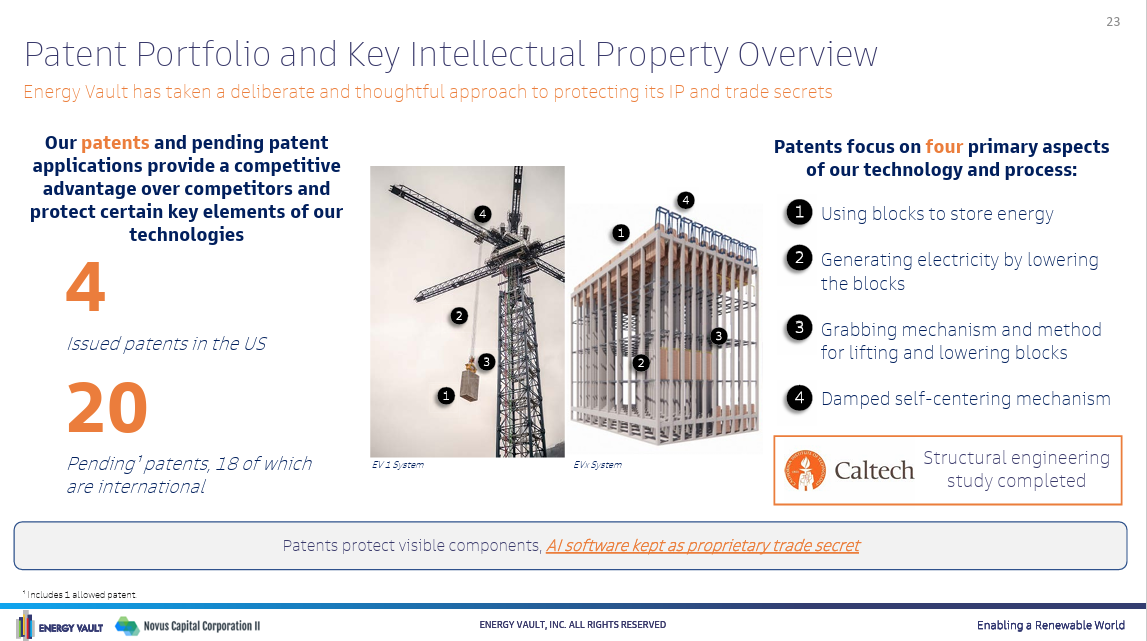

たとえば、新しい蓄電の手法を提案して SPAC 上場をした Energy Vault を見てみましょう。このスタートアップは、電気の安い時間帯にブロックを高所に上げ、電気が高く売れる時間帯にブロックを降ろしてきて発電する、つまり位置エネルギーで蓄電するシステムを開発しています。いくつかの特許は取っているとはいえ、ブロックを上げ下げするだけなので、技術的に最先端というわけではないでしょう。しかし、蓄電という差し迫ったニーズを捉え、そのための技術を集めてきて起業しています。

組み合わせるときに、ほぼ必ず新規の要素の研究開発は必要になってきます。知財が生まれることもあるでしょう。しかしその部分は、必ずしも最先端の、論文になるような研究開発とは限りません。

そして、こうしたスタートアップを生み、育てていくでいくときに重要なのは、一つの技術について秀でた研究者というよりも、むしろ複数の技術を組み合わせてオーケストレーションをするビジネスサイドの人ではないかと思います。

しかし、ビジネスサイドの人たちが努力したとしても、現在はそうした技術開発に支援がつかない仕組みになっています。なぜなら、今の補助金の多くは、「最先端の研究」を商業化するために設計されているからです。

「新しく生まれつつある市場に対応するために、ある程度枯れた技術を組み合わせる」ときに使える補助金はそれほど多くはありません。補助金では、ほとんど必ず、研究者であることや、研究室との共同研究契約を持っていることが求められます。それでは「研究開発成果の事業化」を促すことはできれど、「ハイグロース・スタートアップ」を生むことは難しくなってしまいます。

もちろん、創薬等、従来の形の補助金の在り方で、ハイグロース・スタートアップが生まれやすい領域もありますが、多くはそうではありません。

技術起点のダウンサイド: 補助金漬けの「研究開発」

さらに技術起点の補助金にはダウンサイドもいくつかあります。

一つ目が、事業化をする気のない、研究がしたいだけの研究者に補助金が回りやすくなることです。

それが起こらないように、「経営者候補と組んで研究計画を提出すること」といった条件が課せられることもありますが、事業化が数年後になるような研究に手を上げる経営者候補は、コンサルか引退した人が多かった、という話を聞いたこともあります。

もう一つが、うまくいかないビジネスを延命させてしまうことです。

良い技術を持っているのに、戦略やビジネスモデルがうまく設計されておらず、急成長するためには事業を考え直さなければならないのに、補助金が手に入ることで小さく生き延びることができてしまう、という状況はしばしば目にします。

これはエコシステムの中での人材循環の速度を落とし、ただでさえ少ない挑戦者を、一つの挑戦に縛り付けてしまう可能性があります。長く続ければいつか成功できる、という考え方もありますが、今のところ大学発ベンチャーではそのようなケースはあまりないようです。

もう一つが、補助金による研究開発の縛りです。

補助金で得られたお金は、約1年弱、技術開発の方向性を決めてしまいます。柔軟に使途を変更できる補助金であれば良いのですが、そうしたものは少なく、1年前に提出した「予定通り」の研究開発を進めなければなりません。大企業ならそれでよいのかもしれませんが、スタートアップにとっての1年は死活問題です。

こうしたいくつかの悪影響が、技術起点でスタートアップを支援するときに生まれてしまいがちのように思います。

提案: 市場起点・スタートアップ起点の技術開発助成金

Climate Tech など、新しく勃興する市場に対応するためには、「事業起点で考えた、枯れた技術・先端技術の研究開発を伴う起業」を支援するための助成金が必要ではないかと思います。

それは必ずしも研究室と紐づく必要はなく、むしろ研究室に対して「ここが難しいから一緒に研究開発してほしい」という新しい研究として提案していく資金として活用できるような仕組みの方が望ましいでしょう。NEDO の若手研究者発掘委支援事業(若サポ)に近いかもしれませんが、よりスタートアップに近い版だとも言えます。

なお、IT 系の研究開発は何を持って研究開発と言うのかが揺れがちで、それほど難しさのない単なる開発のことを研究開発と捉えるビジネスパーソンもかなり多い印象なので、「技術的な難しさ」は問うべきだとは思います。

まとめ

科学研究や研究開発に対して補助を出すこと自体は、地盤を固める上でも重要です。また売上が100億円に達しないとしても、大学で生まれた研究や技術を商業化することには、相応に意味があることだと思います。

しかし本稿で何度も見てきたように、「研究開発成果の事業化」や「技術の商業化」がハイグロース・スタートアップになるとは限らず、もしハイグロース・スタートアップを生み出すためにお金を用意したのであれば、そのお金は研究開発成果の事業化や研究開発そのものではなく、ハイグロース・スタートアップを作ること自体に主眼を置くべきだと思います。

もし従来のまま「研究開発成果の事業化」でハイグロース・スタートアップを生み出したいのであれば、今よりももっと厳しく「年商100億円になる、あるいはユニコーンになるための事業計画はできているか」を問わなければ、年商1億円未満の企業をたくさん作ることになってしまうでしょう。

また事業起点の技術活用を行うスタートアップに対する補助などを増やしていくのも一案だと思います。そうして事業サイドの研究ニーズをくみ上げることで、新しい研究の種も生まれるのではないでしょうか。