NotebookLM によるまとめ

この10年、「需要をどう喚起していくか」が重要なアジェンダだったように思います。ただ、この重心が昨今、「供給」へと変わりつつあるようです。

もちろん、需要が重要であることは変わりありませんし、個別の領域を見ると、むしろ需要の方が重要だというところもあります。たとえば私の関わっているグリーンの領域などは、引き続き需要が比較的重要なテーマとなるでしょう。

しかし政治経済全体の潮流を見てみると、供給のほうが様々な側面で課題になってきているように思います。そして日本もまた、供給力の議論を増やしていかなければならない局面のように見えています。

こうした流れをスタートアップもまた考えていかなければならないのでは、と思い、本記事にまとめています。

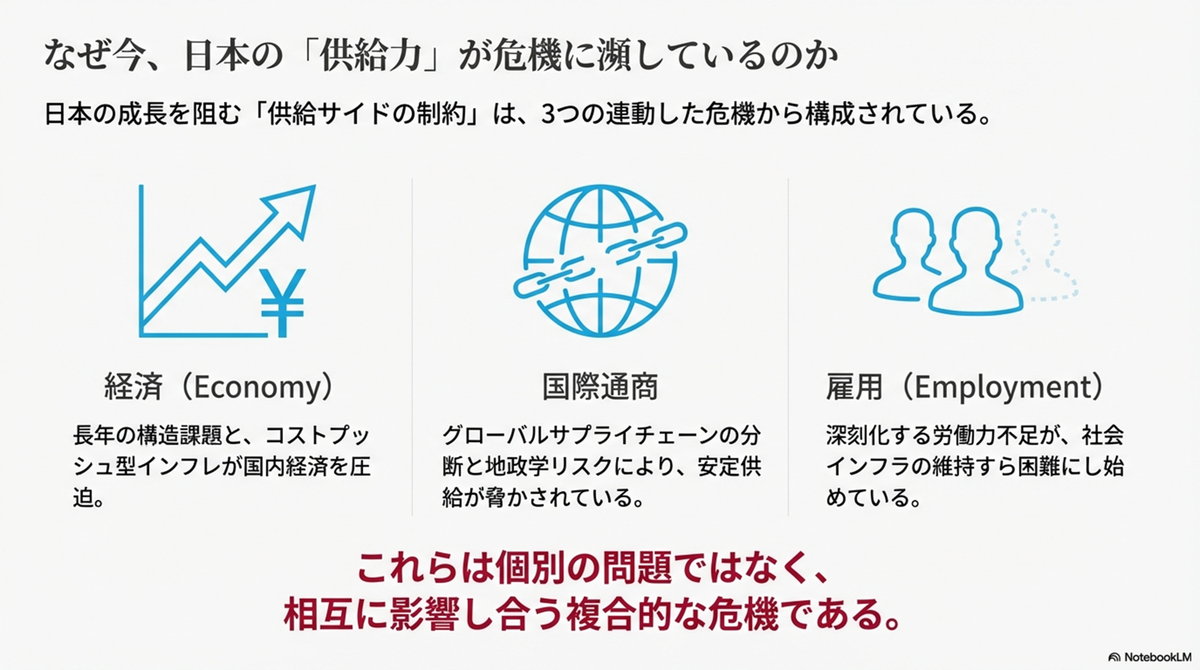

まずなぜ供給力を増やすべきかについて、主に「経済」「国際政治」「雇用」の3つの観点から、整理します。

(1) 経済

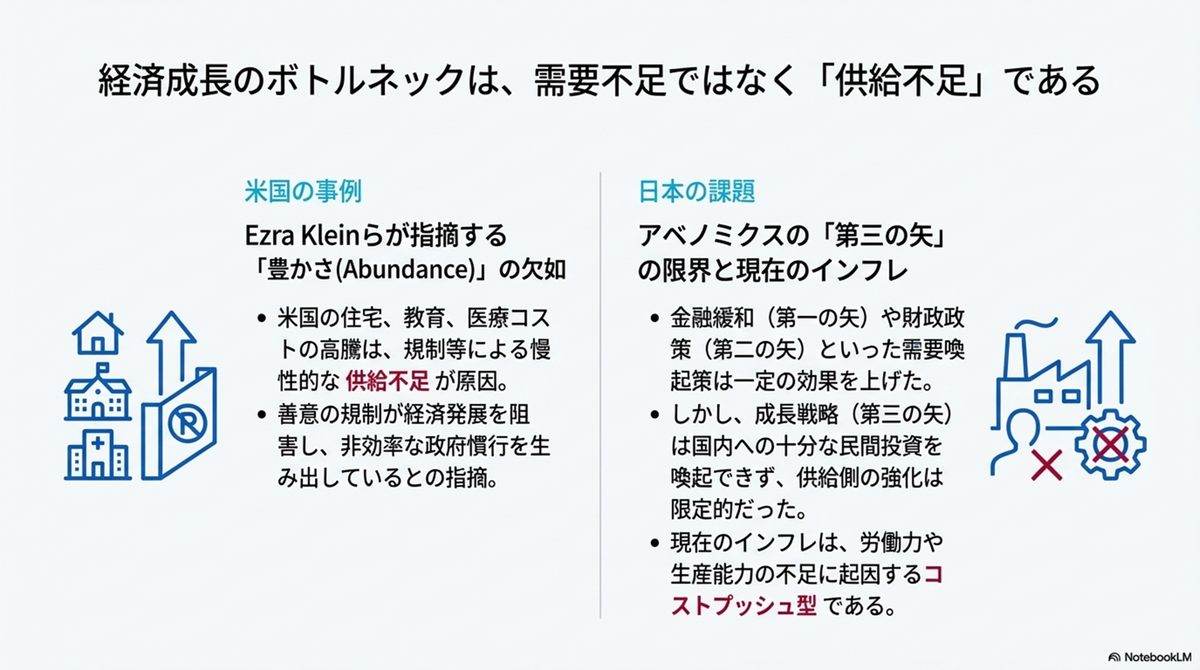

2025 年 4 月現在、『構築 (build) するリベラリズム』のビジョンを示す本として Ezra Klein と Derek Thompsonの「Abundance(豊穣さ)」が話題になっています。(3/18 発売なのに、この記事を書いた時点で Amazon では 400 レビュー近くついています)

この本の冒頭では、現在のアメリカ経済において「供給(Supply)が問題である」ことが何度も強調されています。

たとえばアメリカでは住宅や教育、医療のコストが上がり続けています。これは(住宅に関しては主に規制によって)供給が足りないからです。

こうなってしまった背景には、リベラル側の善意による「悪い経済発展を阻止するための規制」等があるという指摘があり、リベラルは、だからこそ非効率な政府慣行の削減や成長のための規制緩和を重視していくべきではないか、といった論がこの本を通底する主張です。実際、アメリカの住宅価格問題は供給側に起因する大きな問題でしょう。

日本でも供給側は積年の課題でした。アベノミクスでいえば、需要側の策となる第一、第二の矢となる金融緩和と財政政策は一定の効果があった(ただし持続的な内需拡大にはつながらなかった)という評価ですが、供給側の策に当たる第三の矢(=民間投資を喚起する成長戦略)は規制改革や法人税減税等を行い、国内法人の国外向けの投資は増えたものの、国内向けの十分な民間投資が引き出せず、国内への効果は限定的だったという評価が一般的ではないでしょうか。

さらに現在のインフレはコストプッシュと目されており、これは労働者やサプライサイドの生産力や供給力が不足している(+円安で海外からの輸入が高くなっている)からだとされています。

これら経済的な課題に共通しているのが供給側の問題です。今後の経済成長のためには、改めて日本でも供給について考えていく必要があります。

(2) 国際通商

これらに加えて、国際的なビジネスにも変化が起こりつつあります。

まず、これまで世界的に製造物の供給源になってきたのは中国でした。

しかし思想的な違いや覇権争い、軍事的な脅威、各国内の産業・雇用保護などが理由となり、中国への依存度を減らしたいという地政学・地経学的な判断がここ数年の課題として注目されてきました。

そこに来てアメリカも不安定な状況になり、内政を優先して同盟国にも牙をむくようになりました。アメリカは世界の需要の中心地であり、世界中の供給を食べてきた国ですが、一方でITや軍事面等ではサプライを担ってきた面もあります。そんな中、アメリカのサプライに頼って良いのか、という議論が出つつあります。

こうした状況から、各国や各会社でのグローバルサプライチェーンが見直されつつあります。まさにこれはサプライ(供給)の問題と言えるでしょう。日本も、生活や防衛に不可欠な供給力をどう確保するのか、という懸念が高まりつつあります。

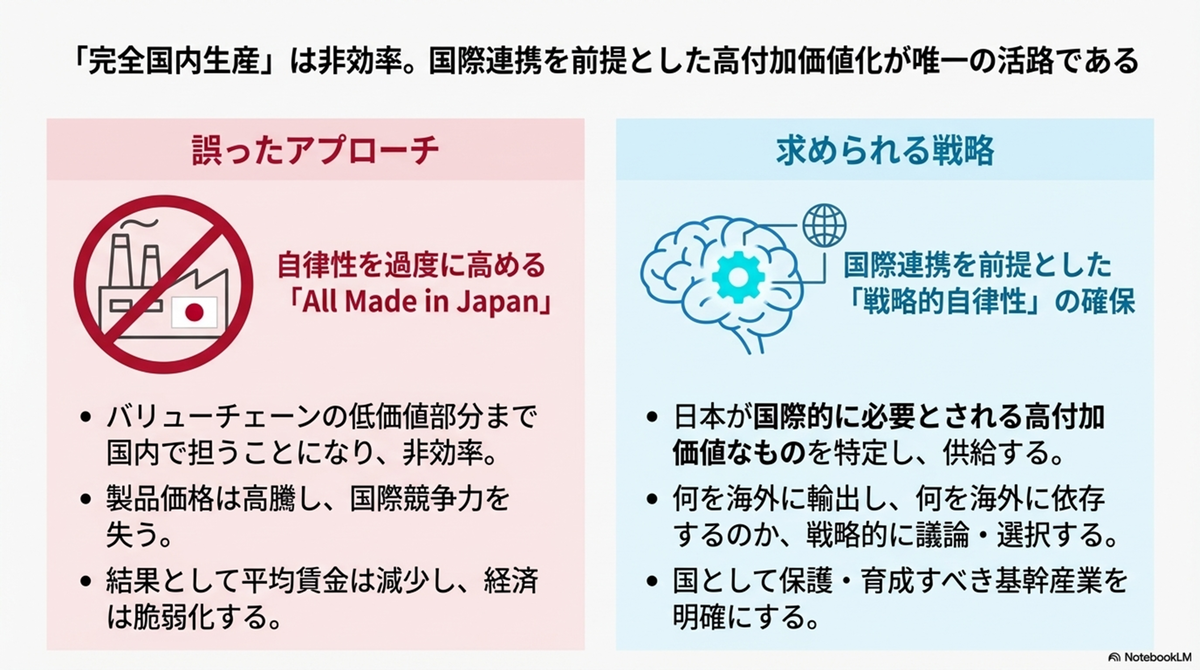

では日本国内で供給のほとんど全てをまかなえるようにすれば良いのか、というと、恐らくそういうわけではありません。

まず間違いなくエネルギーや食料は他国に頼ることになりますし(ただし、再エネ等でエネルギーの外国依存度は下げられる等、その程度を上下させることはできます)、日本の部品だけで作られた All Made in Japan な iPhone が作れたとしても、今の何倍もの価格になるでしょう。なぜなら、そうするとバリューチェーンの中で価値の低い部分を国内で持たなければならないからです。それはあまりに非効率です。

もちろんそれによって雇用は生まれるかもしれませんが、おそらく平均的な賃金は減ります。相対的に価値の低い部分を担当することになるからです。自国の自律性をむやみやたらに高めることは「強い日本」につながらず、むしろグローバルの経済競争の中では脆弱な立場にすら置かれうるということです。

であれば、国際連携を前提にして、日本が国際的に必要とされるものや高付加価値なものをどのように供給していくのかがより大きな課題となります。つまり、日本として何を海外に輸出し、そして何を海外に依存するのかを現在議論するべきことになるように思います。

その上で、グローバル経済の恩恵を受けつつ、どのように国としての自律性を確保していくのか、そのために国としてどのような産業を保護し、新しく作っていくのか、という観点で考えていく必要が増してきています。

(3) 雇用

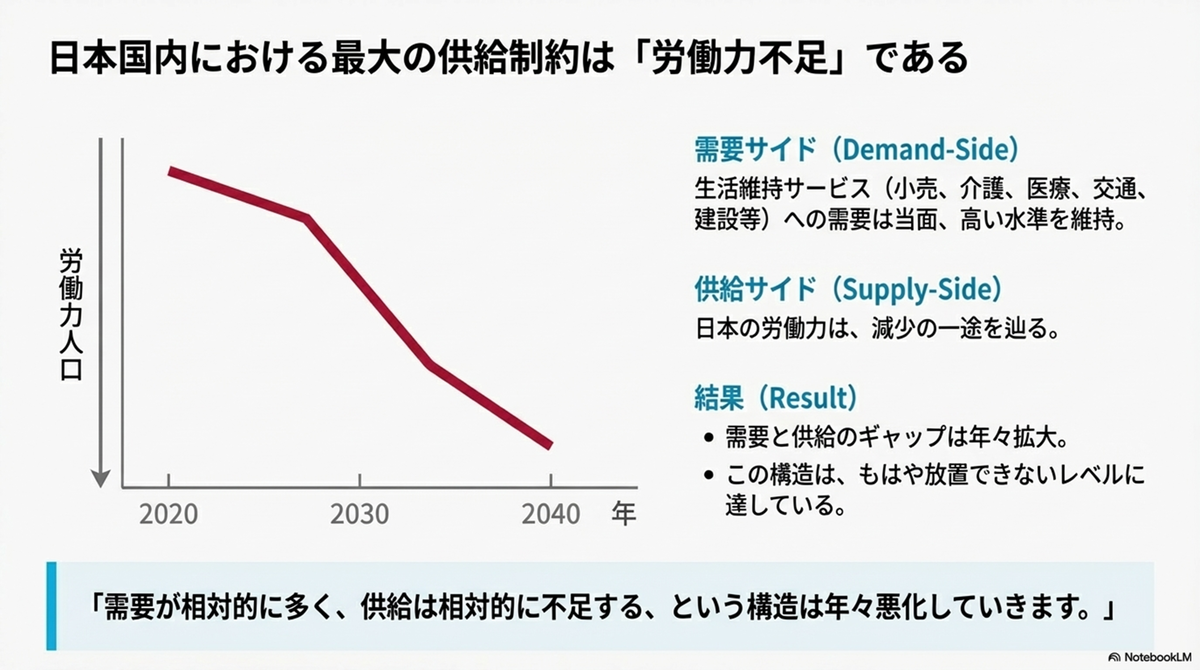

供給という観点で、日本国内にとって目に見えて足かせとなりつつあるのは、労働力不足です。

日本の労働力はどんどん不足していきます。一方、生活維持サービス(小売、介護、医療、交通、建設等)を中心に、需要はしばらくの間一定の量を保ちます。

その結果、需要が相対的に多く、供給は相対的に不足する、という構造は年々悪化していきます。自然のまま放っておくと多くの労働力は緊急度の高い生活維持サービスに流れてしまうでしょう。人は短期的な危機に反応してしまいがちですし、選挙等のことを考えると、そこに政府補助等も入るだろうからです。

そうなると、緊急度は低いけれど重要の高い仕事、たとえばイノベーションを起こそうとする不確実かつ長期の仕事に対しては、人が流れづらくなり、外貨を稼ぐ力が徐々に失われます。その結果は袋小路です。今の日本経済は自動車や観光で持っていますが、そうした外貨を稼ぐ産業の層が薄くなり、たとえばエネルギー資源を輸入できなくなれば、「電気がつかない日もある国」へとなってしまうかもしれません。

そうならないようにするため、生活維持サービスをオートメーション等で省力化しながら、高付加価値な産業をどう作り、そこにどのように労働移動させるか、といった供給側の意図をより強く持つ必要があるのだろうと思います。

供給力不足に対応するための政策

ここまで3つの観点で供給側の課題を整理してきました。

こうした観点からも、日本は供給力を増やしていく必要、あるいはそのための議論が必要のように思います。

現在日本では減税などの議論も盛んですが、消費税の減税等はどちらかというと需要喚起策であり、供給が追いついていないときに需要を喚起したところで、インフレが加速するだけです。やるべきはむしろ供給力の補填であり、その議論ではないかと考えています。(もちろんインフレで生活苦の方々に向けては、給付等の支援を厚くすることを政治的に考える選択肢もあると思います)。

他国を見てみれば、中国やその他の国がまだその過剰な供給力を余らせています(生産能力や若者の失業率等)し、米国の関税によって世界中の供給がだぶつくであろう今、適切な需要喚起をしないと、国内産業に対する裨益は少なくなってしまいます。

スタートアップによる「供給力」の増大への貢献

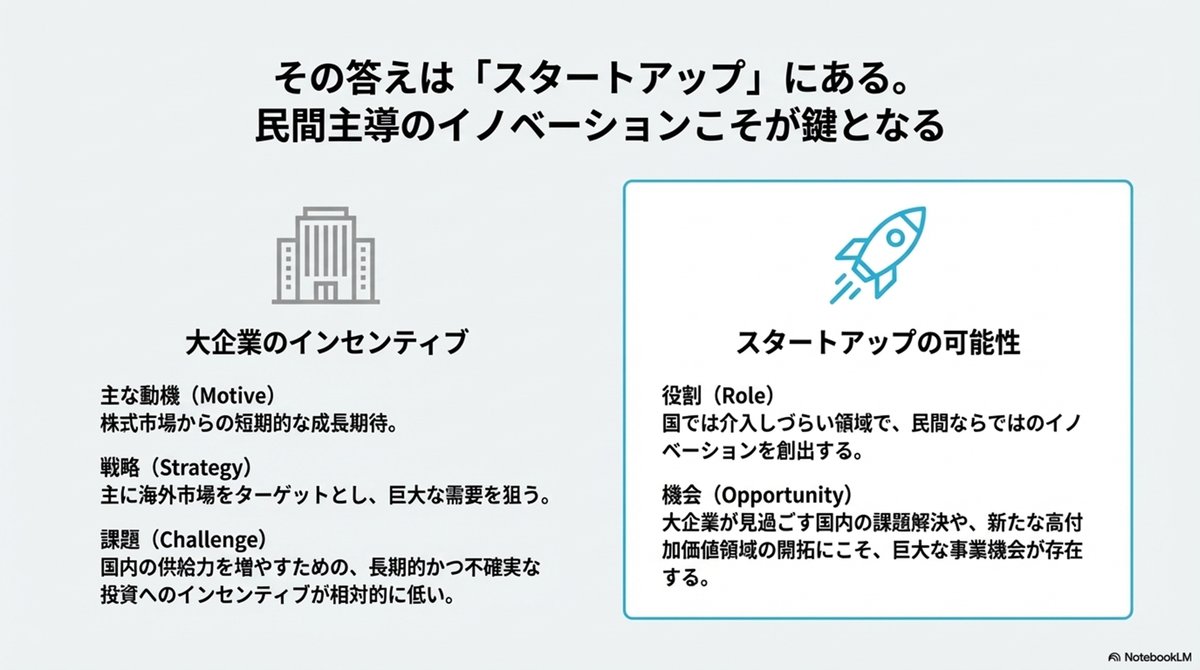

供給力を増やすことは、国では中々介入がしづらい領域であり、民間側のイノベーションが必要とされる領域です。

一方で大企業は株式市場から求められる成長期待のために、基本的には海外の市場を狙い、国内投資等で供給力を増やしていくインセンティブは相対的に少ないというのが現状でしょう。

だからこそ、スタートアップが役に立てる場面があるのではないかと思います。

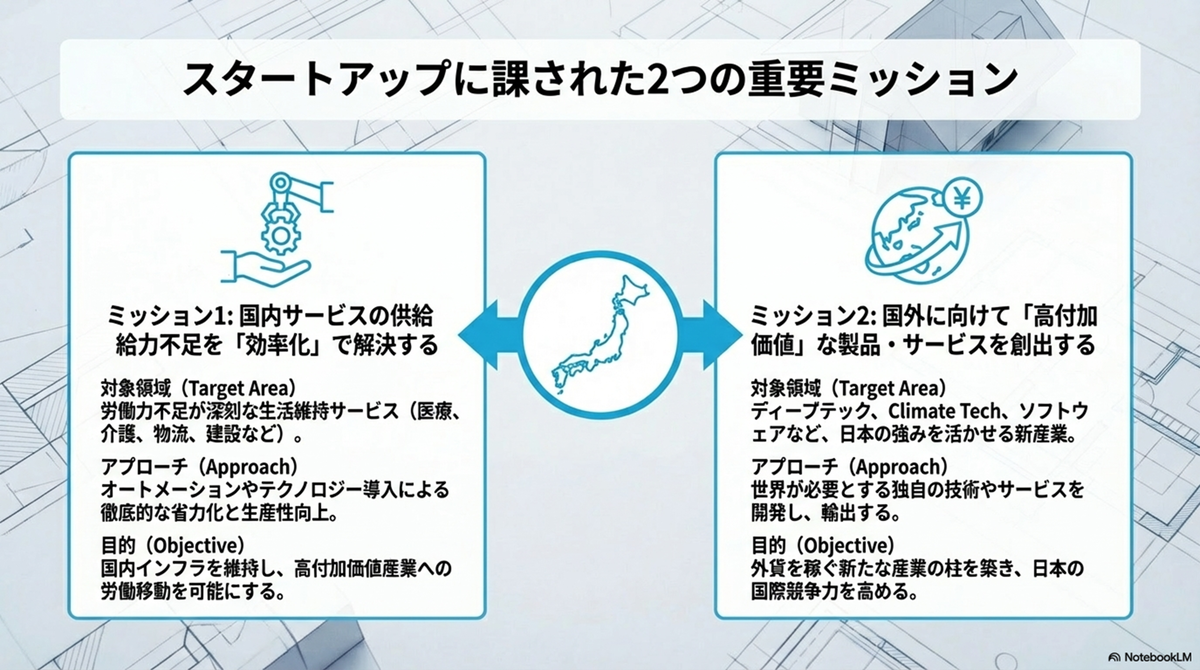

労働力不足によって起こる国内サービスの供給力不足を効率化しつつ、国外に対して高付加価値な製品やサービスを新たに作り出すようなことなどです。

そしてスタートアップ側にとっても、その社会的な意義を増やすためにも、こうした社会課題や国家課題に対してスタートアップがどのようなアプローチをしていくかが問われているように思います。

スタートアップの一部の人たち、特に大きな課題に取り組もうとしている人たちは、こうした観点を持ち、世界規模・国家規模で見たときに何が必要とされているのかを考え、そこに日本政府の支援を得ながら拡大していく、といった戦略が必要となっていくのではないでしょうか。

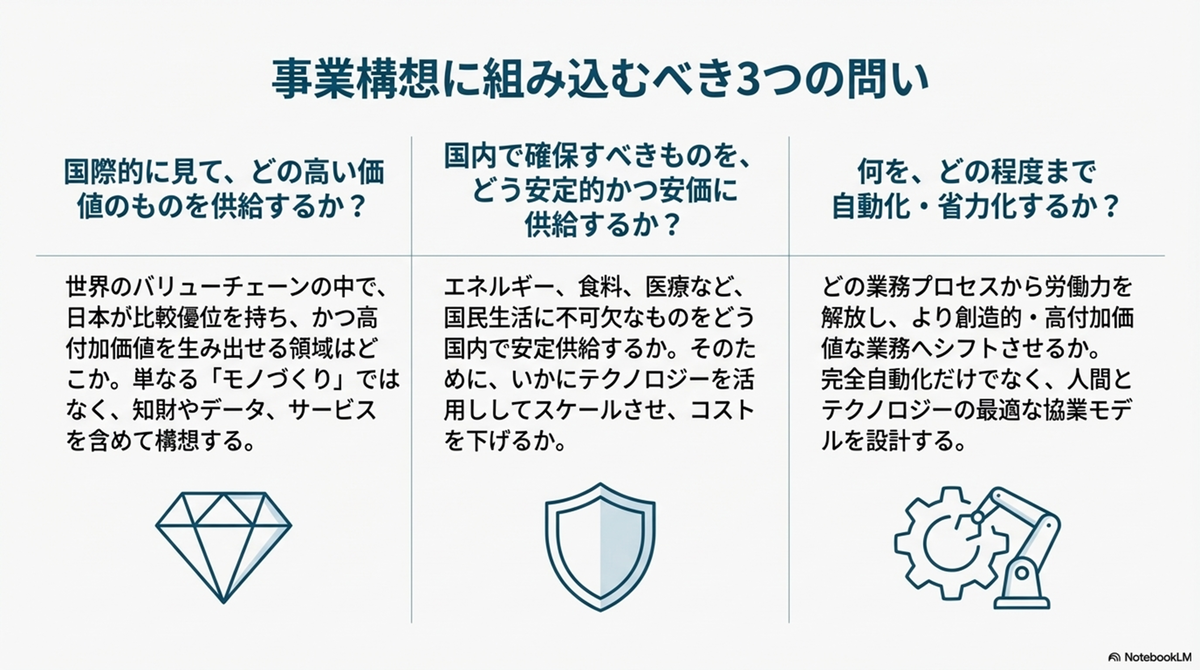

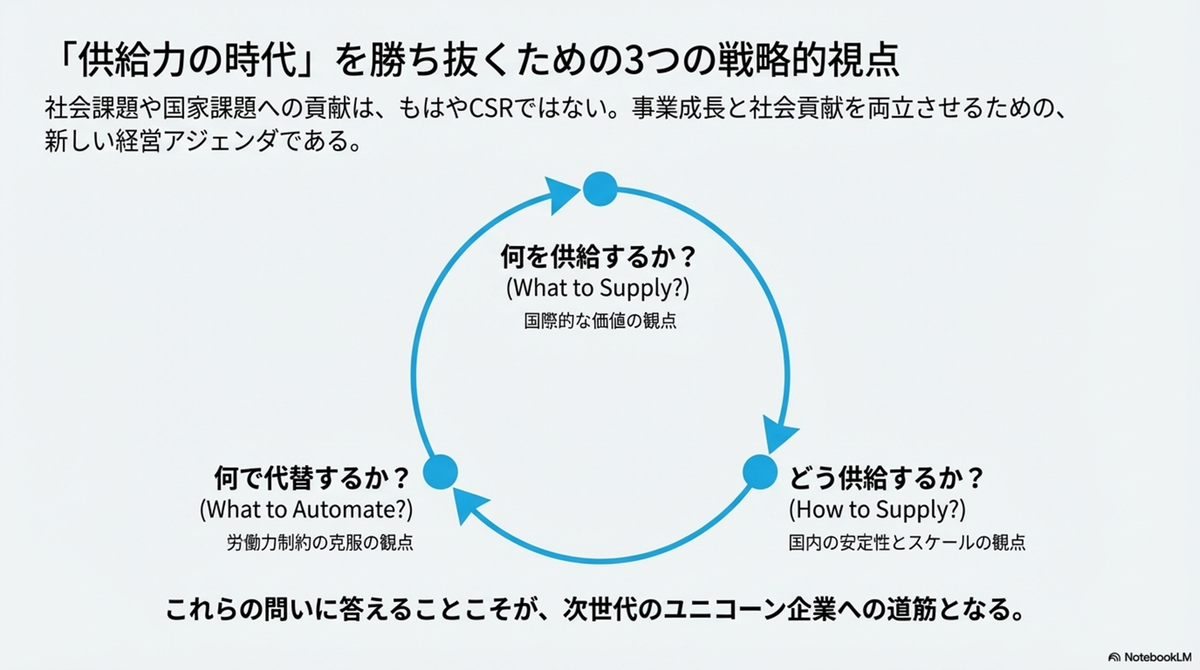

そのためには、

- 国際的に見てどの高い価値のものを供給するか

- 国内で確保しておかなければならないものをどう安定的に安く供給するか(そのためにどうスケールするか)

- 何をどの程度自動化するか

といった観点を踏まえた議論もしていくべきなのではないかと思います。